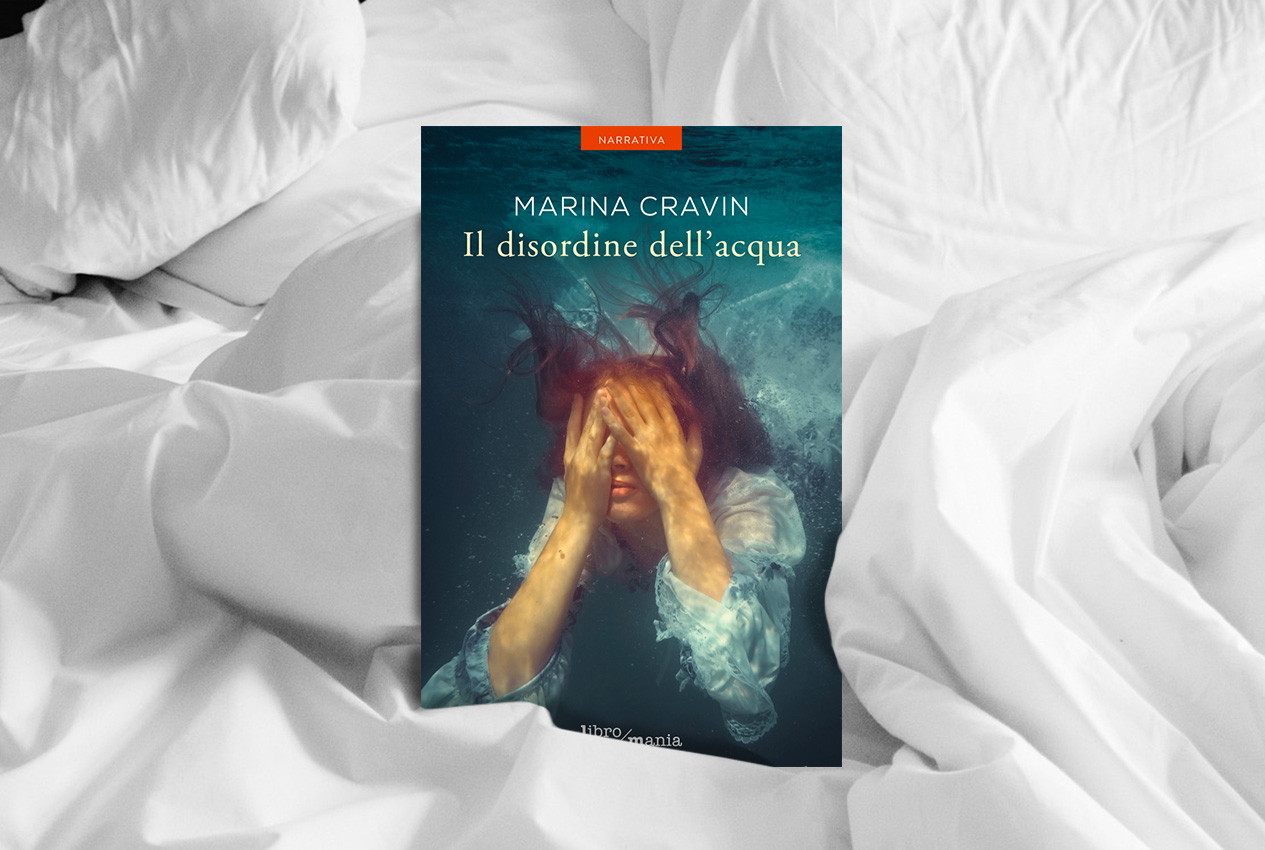

Clara vive a Venezia, con i due figli, dopo aver chiuso con Gaetano, un uomo violento che l’ha riempita di botte e sensi di colpa. Una sorella, Ida, sempre in giro per il mondo a causa del lavoro. Le tre amiche di una vita, con cui scambiarsi impressioni e consigli sui possibili uomini di una seconda vita sentimentale. E poi loro, gli uomini che Clara conosce in chat, frequenta, si scopa, in un turbine che si sposta negli anonimi motel e nelle tristi stazioni ferroviarie della provincia veneta. Alla ricerca di un continuo limite da superare, per capire qual è il proprio. Dove la vita sembra seguire le stesse regole del rugby.

Ci sono due cose con cui una persona deve avere per forza a che fare, nel corso della sua vita: il proprio limite e la morte. Anzi, sono tre, se consideriamo anche le tasse da pagare. Ma ne Il disordine dell’acqua non si parla di tasse.

Il limite è confine, traccia indefinita che non assomiglia né al dentro né al fuori: è linea di demarcazione tra assoluzione e peccato, tra responsabilità e indifferenza. Tra l’illusione di trovare finalmente “quello giusto” e lo scontro con una realtà fatta di fin troppa prosaicità.

Marina Cravin scrive di Clara e del suo modo di colmare l’enorme vuoto della sua vita, del suo spasmodico tentativo di concedersi un’altra possibilità, anche quando l’evidenza è tutta contro di lei. È un gettarsi in una mischia di giocatori di rugby, cercando di recuperare il pallone ovale della propria umanità che schizza dove vuole. È la volontà di ricostruire se stessi attraverso pagine che non contengono riferimenti temporali, dove i flashback si fondono col tempo presente e con le aspettative future, in una furiosa e inestricabile unità.

A fare da sfondo, la Venezia che non è quella delle cartoline e di piazza San Marco, quanto quella angusta delle calli, del livello sopra centoquaranta, del vento di Bora e dell’odore di mattoni putrefatti che ci richiama gli scenari decadenti di un Thomas Mann. Non c’è differenza tra oggettività e flusso interiore di coscienza perché ogni azione di Clara è filtrata da lei stessa, ora con sarcastico disincanto, ora con lacrime che sanno di salsedine. Con l’acqua della sua esistenza che è sempre alta.

E la scrittura di Marina è un’alternanza sapiente del dualismo grazia-potenza. L’eleganza di un drop in mezzo ai pali di Diego Dominguez, la forza di un piazzato da sessanta metri di Naas Botha. E Clara corre, corre parallela alla linea laterale, prova a evitare i placcaggi che potrebbero distruggerla per sempre, recupera il rapporto finito in touche con i suoi figli, ma soprattutto corre, l’ovale della sua umanità stretto fra il petto e l’avambraccio, per provare a superare il limite e schiacciare in meta – per sempre – la sua inadeguatezza. Meta che, in un baluginio lieve ma carico di promessa, forse arriva nelle ultime pagine.

Davanti a questo romanzo possiamo disporci in due modi: quello con cui i nostri occhi indossano gli abiti di un quacchero della Pennsylvania e, col piglio da contabile un po’ farisaico, cominciano a fare l’elenco delle scene di sesso orale e delle volte in cui compare la parola “pompino”. Oppure possiamo scegliere di abbracciare Clara, volerle bene e dirle: amica mia, un bene è possibile anche per te. Finora hai ingurgitato merda, ma la tua vita non è solo questo. E poi correre accanto a lei, verso la meta.

Christian Floris